在半導體人的操刀下,歷經(jīng)高溫、提煉、拉晶、裁切等一道道工序的磨礪之后,一張張形如圓鏡、發(fā)光锃亮、整齊劃一的晶圓誕生。不久之后,它們將被送去潔凈的工廠,成為CPU、MCU、傳感器芯片最重要的“食材”之一。

一片晶圓成本200塊,大約有30000平方毫米,如果一顆芯片一平方毫米計算,可以容納3萬顆芯片。如果一顆芯片賣1元,價值3萬,如果一顆芯片賣10塊,價值30萬,如果做成今年上半年爆火的溫度傳感器芯片,價格溢出又是另一番模樣,更不用說一些價值不菲的車規(guī)級、宇航級芯片。

網(wǎng)傳全球最貴的芯片是美國賽靈思的一顆航天級FPGA芯片,售價高達500萬元,一顆芯片一套房這句話一點都不夸張。

為什么只有中國有“白菜價”芯片?

都是芯片,為什么價格差別這么多?首先我們需要剖析一種現(xiàn)象:為什么只有中國有“白菜價”芯片?

生活中,我們描述一件商品足夠便宜時,我們會用到一個詞:“白菜價”。

和市場的土豆、西紅柿、生菜相比,都是蔬菜,為啥就大白菜被貼上“廉價”的標簽?

扒拉下來,大白菜之所以這么便宜主要有以下原因:

種植要求比較低,一年四季都可以種植,是我國種植范圍最廣的一種蔬菜。

大白菜一般在夏季和初冬收獲,產(chǎn)量大,管理容易但存儲占地,所以一般白菜上市價格會比較便宜。

這一特征同樣也適用于在芯片行業(yè)(特殊情況除外),相對應地,“白菜價”芯片滿足兩個條件:

技術(shù)門檻不高,成熟的量產(chǎn)工藝和可復制性;

受供需關系影響,供過于求時價格更低。

但從半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷程來看,低價策略也是中國半導體企業(yè)以及所有后進入者繞不開的宿命。

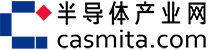

中國半導體行業(yè)起步于1965年,中科院上海冶金所成功仿造出國內(nèi)第一塊集成電路,但受制于綜合國力影響,并沒有足夠的資金去發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè),直到2000年張汝京博士在張江高科建立中芯國際前后才算得上中國大陸半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的開始。

而此時的美國、日本、韓國、中國臺灣已經(jīng)經(jīng)歷過產(chǎn)業(yè)發(fā)展的熱潮,在產(chǎn)業(yè)積累和技術(shù)成果上已經(jīng)小有成就。

在成熟的技術(shù)體系內(nèi)想要分得一杯羹,怎么辦?

擺在企業(yè)面前的大致有兩條路:

1、找到一個未被開發(fā)的利基市場,死磕,嗑贏了占領市場,擁有市場話語權(quán),這種方法收益回報更大但周期長路徑更難。

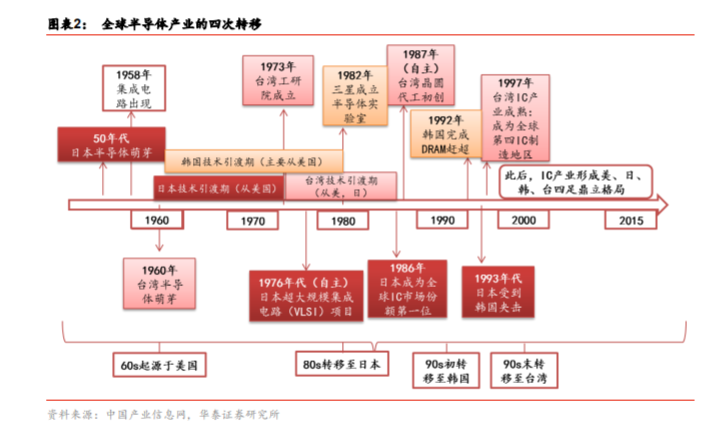

2、先規(guī)模后利潤,成長路徑是一個金字塔模式:從一個低端和大量的市場切入,對應金字塔低端的部分,逐漸攻堅,在底層完成積累,積累到一定階段后再一點點往上吃,去擠占自己頭頂稍微高一點的地盤,同時抓到的市場不放松。

一清二白發(fā)展的早期階段,選擇第二條路是大多數(shù)半導體企業(yè)的選擇。

最早期的成功的示范來自日本,在這個維度的競爭上,價格是廝殺的利器,但相較于其他行業(yè),芯片的考核更加多元:同種性能比價格,同時還要看良率等其他方面。

二戰(zhàn)之后,由于美國“援日抗蘇”的大方針,日本坐收漁翁之利,以極低廉的價格獲得了美方大量先進技術(shù)的授權(quán)。

日本選擇最有力的切入口便是存儲器,主要是DRAM。

早期的時候,日本的存儲芯片在技術(shù)上并比不上美國,但低廉的勞動成本和高效的工作效率讓日本極具優(yōu)勢,到1980年,日本存儲芯片的良品率已經(jīng)趕超美國,價格還要更便宜,日本存儲芯片全球市場占有率達30%。

質(zhì)優(yōu)價好誰不愛呢?

在日本的緊追猛趕下,五年后日本存儲芯片全球市場占有率超過50%,包括英特爾在內(nèi)的硅谷七成科技企業(yè)都放棄了存儲業(yè)務。

回到中國半導體的崛起與發(fā)展上同樣如此,聯(lián)發(fā)科以低價策略在山寨機時代崛起搶占中國一半的市場;在京東方、華星光電的追趕和市場需求疲軟的共同作用下,LG、三星、三菱電機相繼宣布退出LCD市場……

一顆芯片的成本都花在哪了?

初中課本上寫到,價值決定價格,價格圍繞價值上下波動,這是我對價格與價值關系的最初啟蒙。

對于芯片的定價同樣也遵循著一定的價值體系。

芯片的成本包括芯片的硬件成本和設計成本。

芯片硬件成本包括晶片成本+掩膜成本+測試成本+封裝成本四部分。

用公式表達為:

芯片硬件成本 =(晶片成本+測試成本+封裝成本+掩膜成本)/ 最終成品率

1、在產(chǎn)量足夠大,以億為單位來計算的話,晶片成本在硬件成本里面占比是最高的。

2、掩膜成本就是采用不同的制程工藝所花費的成本,40nm低功耗工藝的掩膜成本為200萬美元;28nm SOI工藝為400萬美元,工藝越先進,掩膜成本越高。

3、封裝成本就是將基片、內(nèi)核、散熱片堆疊在一起,制成大家日常見到的芯片,一般情況下,封裝成本占硬件成本的5%-25%左右,不過IBM的有些芯片封裝成本占總成本一半左右,據(jù)說最高的曾達到過70%。

4、測試成本在硬件所占比重較低,一般如果是達到億級出貨量,可忽略不計。

相較于芯片硬件,芯片的軟件成本計算就顯得復雜得多,這當中既包括工程師的工資、EDA等開發(fā)工具的費用、設備費用、場地費用等,還有一大塊是知識產(chǎn)權(quán)費用。不同的公司的設計成本差別巨大,目前,前面幾項費用已經(jīng)處于一個穩(wěn)定的水平,各家公司差別不大,芯片設計成本中差別大的是知識產(chǎn)權(quán)費用,比如聯(lián)發(fā)科就要給高通繳納巨額的專利使用費,他的成本就是比高通要高很多。

芯片的定價國際上通用的芯片定價策略是8:20定價法,也就是硬件成本為8的情況下,定價為20,Intel一般定價策略為8:35,AMD歷史上曾達到過8:50。

在各項成本一定的情況下,產(chǎn)量和良率是影響成本的重要因素,產(chǎn)量一旦提升,掩膜、測試、軟件的成本可以通過共擔迅速降低,這也是很多大的半導體公司在競爭中強者恒強的原因。

后來者如果想通過價格戰(zhàn)來贏得強者,以低價和大量尚可占領市場份額,但其中的利潤空間已經(jīng)不可與大廠同日而語了。

不過由于國內(nèi)在工程師工資(僅為美國的三分之一至一半)、場地費用的降低,在一定程度上中和了成本,但這一部分在整體成本中所占比例并沒有那么大。

同晶圓不同命

芯片的價值到底差在哪?

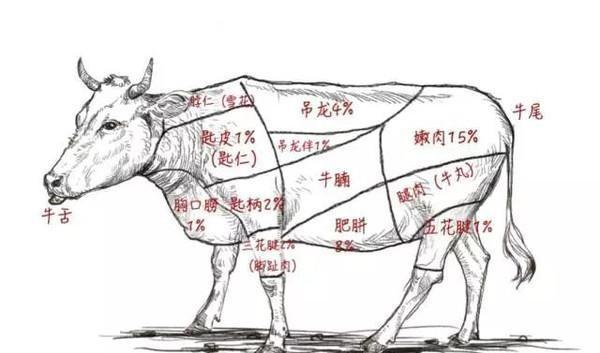

“吃一頓潮汕火鍋仿佛吃了一頓全牛宴”,這句話一點也不夸張,對于懂吃的潮汕人來說,沒有一只牛不能被拆解的。

雖然各種肉類都產(chǎn)自牛,但價格卻分幾個層級,類比芯片,其中的原因大致相同:

以鮮肉第一梯隊48元系列為例,五花腳趾肉(7%)、牛尾、雪花、牛開心(嘴和心),大面上看越稀少的東西價格越高,即對應芯片領域競品少的賽道;

但也有例外,無花鍵(7%)相較于牛舌、匙柄等部位卻不遵循量少價肥的定律,五花腱是腿部肉,日?;顒佣喔鼊诺婪洗蟊娍谖?,牛舌的消費群體更少,所以影響芯片價格的可能是它本身在系統(tǒng)的重要性、適用性、性能等。

除此之外,這些價格跌漲也受供需關系影響,假如一批牛肉廠減少牛肉供應,一“牛”難求時,想必潮汕火鍋店也需要換新的價目表了,顧客或也可以選擇去吃四川火鍋。

但芯片的供需遠比牛肉的供應復雜的多,有些產(chǎn)品是必要的且不可替換的,買不到的時只能高價買。

如果你下次望著價格各異的BOM表成本感到意難平的時候,除了想想潮汕火鍋,或許你也可以想想房價,功能都是居住,一模一樣的房子放在上海和鶴崗能一樣嗎?即使在上海,在外灘和崇明也不一樣。

參考資料:1.《芯片是如何定價的》,@知乎探針臺,2019