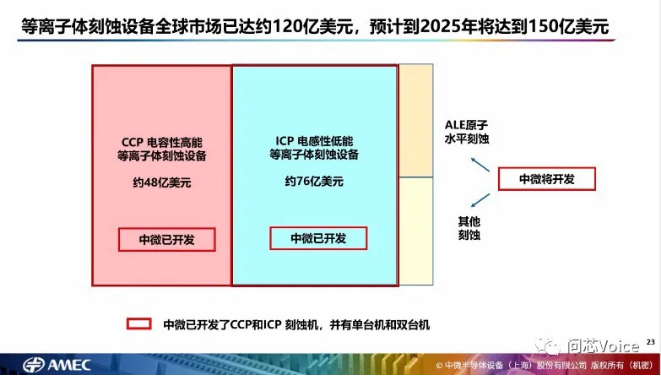

中微公司董事長尹志堯證實,公司在國產化設備賽道上,將更積極發(fā)展,既有的等離子刻蝕設備成功進入 5nm 制程供應鏈后,將正式進軍化學薄膜設備領域。

尹志堯更透露,中微目前已經組建團隊,開發(fā) LPCVD 設備,聚焦在存儲芯片等領域;另一組團隊聚焦開發(fā) EPI 設備,應用于邏輯晶圓代工。

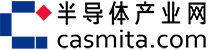

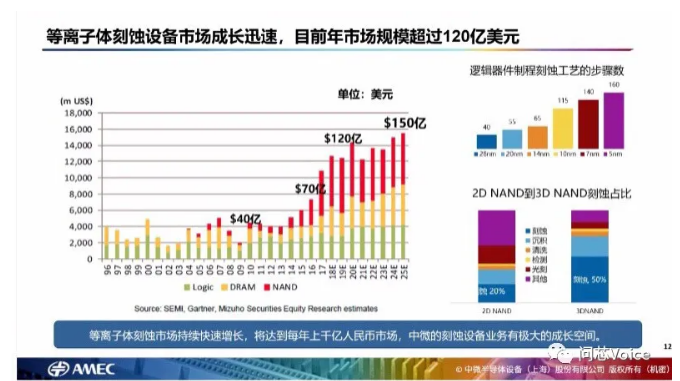

根據《問芯Voice》了解,化學沉積薄膜和外延生長設備市場的規(guī)模約 130 億美元。這與中微擅長的等離子刻蝕設備的市場規(guī)模差不多,等離子刻蝕設備的市場規(guī)模也約 120 億美元,預計到 2025 年會超過 150 億美元。

中微入局半導體薄膜設備 CVD 意義重大,將填補國產設備上,仍舊是空白的 CVD 市場。

值得關注的是,中微成立 16 年以來,一路突圍應用材料、Lam Research 兩大巨頭的圍攻,纏繞多年的專利侵權戰(zhàn)役幾乎成為半導體知識產權教科書的范本。

隨著中微入局化學薄膜領域,這三家 “宿敵” 或將再重演十多年前的廝殺戰(zhàn)。更有趣的是,應用材料、Lam Research 都曾是尹志堯的 “老東家”。

“卡脖子” 的半導體設備

美國為了阻止中國在半導體技術領域上的突破,這三年來連續(xù)發(fā)出數道 “明令”,一手扼殺華為,另一手壓制住中芯國際,目的在于制止中國在 5G 和先進制程上的前進。美國能如此肆無忌憚,靠的就是手上的終極王牌:半導體設備。

說來令人傷心,半導體制程發(fā)展的過程,設備技術一定是走在芯片制造到前面。若是沒有機臺設備被成功研發(fā)出來,要怎么生產芯片呢?

不過,過去長達數十年,設備產業(yè)是備受冷落,甚至可說不太受重視。

雖然芯片也算是 To B 產業(yè),而并非 To C,沒有主動面向消費者,更不會有消費者可以主動到超市推著購物車去采買芯片,還講究哪個品牌、哪一家代工廠。但至少拆開一臺手機、PC 去研究,仍是可以探索出芯片是由誰設計或那一家代工廠生產的。

但是,沒有人會問:這顆芯片是用哪一家的機臺設備做的?

或許你會說,半導體設備商悶聲發(fā)大財就好,企業(yè)品牌知名度對于消費者而言,有這么重要嗎?但這樣的說法只對了一半。

因為,全球所有設備商遇到最頭痛的問題,就是每年到了招募季節(jié),所有理工科的畢業(yè)生只一心向往進入龍頭 IC 設計、IC 制造企業(yè)工作。即使是全球名列前茅的設備企業(yè),在理工科畢業(yè)生的眼中,仍是相當陌生。

因此,設備廠這幾年很積極讓企業(yè)文化與形象能貼近普羅大眾,為的不是希望消費者在買手機時能說出:我要一款使用 XXX 設備生產出來的芯片的手機。而是希望企業(yè)文化形象能走入大眾視野,讓招募更順利。

制造三大關鍵:光刻、刻蝕、薄膜沉積

過去給人冰冷、剛硬形象的半導體設備產業(yè),這幾年要 “感謝” 美國的一道道禁令所賜,“知名度” 是水漲船高,人人都知道國內芯片被 “卡脖子” 關鍵是設備。

一般民眾不一定喊得出三家芯片制造商的名字,但肯定會知道:“就是那一臺荷蘭的光刻機,怎樣都不肯出口給中國!”

卡住中國半導體制造的環(huán)節(jié),絕對不是只有光刻機。也不是有了一臺 ASML 的 EUV 光刻機,芯片就能如印鈔機般源源不絕地生產出來。

半導體制造流程的三大關鍵:光刻、刻蝕、薄膜沉積中,刻蝕技術算是最早突破的。

中微也憑借著刻蝕設備的技術實力,躍升為全球主要的半導體設備商之一。

2015 年,美國商務部工業(yè)安全局宣布取消等離子刻蝕機臺對中國的出口限制,原因是:在中國已經有一家非美國的公司(中微公司),有能力供給足夠數量和等同質量的刻蝕機,繼續(xù)實施出口管制已無意義。

從那時起,中微與美國商務部一直保持良好互動。但諷刺的是,今年一月,中微居然毫無預警地被美國國防部列入黑名單,指名為 “涉軍企業(yè)”。

被莫名 “拉黑”,尹志堯回應,美國國防部是在完全沒有溝通的情況下,就將中微列入涉軍企業(yè)。但這對公司商業(yè)運作沒有影響。

他也強調,中微目前仍在美國商業(yè)部的終端客戶名單中,一直堅持合法合規(guī)經營,產品和服務都沒有涉軍,也沒有軍方投資。目前中微持續(xù)和國防部、財政部進行溝通,以充分理由要求從名單中去除。

進軍薄膜設備,填補國產設備空白

中微公司的另一個大動作,是宣布將進軍半導體化學薄膜設備領域。

中微一直有做 LED 領域用的薄膜設備 MOCVD,這是公司除了刻蝕設備以外的另一大運營支柱。

不過,在半導體薄膜設備領域,國內幾乎呈現一片空白,中微公司如今下決心殺入該領域,不意外,但也不容易。

全球半導體化學薄膜設備供應商有應用材料、Lam Research、ASM International,前兩家是美商,最后一家是荷商。

有相當資深半導體設備從業(yè)人員對《問芯 Voice》透露,中微在成立的初期有立項做過半導體薄膜設備,只是當時資源有限,公司最后決定將資源聚焦在刻蝕技術上。

半導體薄膜設備有很多的細分技術,每一個細分技術都有不同的供應者和領先者,以下簡單分類:

PVCED 設備:應用材料為龍頭,其次為 Lam Research

SACVD 設備:應用材料獨大

LPCVD 設備:供應商有應用材料、Lam Research、ASM International

Epi CVD 設備:應用材料、ASM International

ALD 設備:Lam Research、ASM International

Therma CVD(不用電漿 Plasma 技術):東電 TEL、國際電氣 Kokusai Electric

“中微確實需要往外跨出新的技術領域,作為一家國產化半導體設備商代表,中微的產品線顯得太單?。?rdquo; 芯片供應鏈對《問芯Voice》分析。

不單是半導體薄膜設備,中微也開始布局量測產業(yè),日前入股半導體前道工藝薄膜檢測設備業(yè)者上海睿勵。

相隔十多年,與應用材料、泛林再交鋒

中微公司進入半導體薄膜設備領域,勢必會與應用材料、Lam Research 兩大巨頭正面交鋒。

這不禁讓人兩起十多年前,在中微剛成立之時,應用材料、Lam Research 發(fā)動長達數年且數次的專利侵權訴訟,中微最后都能成功脫身。甚至是三年前,Veeco 再度舉起專利大刀揮向中微,最后中微依舊獲勝。

厚實的專利壁壘,以及創(chuàng)業(yè)過程對于知識產權的高度重視,絕對是中微在每一次的專利大戰(zhàn)中,屢戰(zhàn)屢勝的關鍵。在此不多敘述這精采過程,因為業(yè)界多已耳熟能詳。

中微在進入半導體薄膜設備,勝算有多少?如何突破巨頭環(huán)伺的戰(zhàn)局?

中微進入刻蝕設備以來,經歷 16 年時間,晉身國產化設備領軍企業(yè)之余,還有一項成就別具意義,就是中微的設備成功走向海外市場。

在臺積電高端制程技術邁入全球龍頭的同時,中微公司也是一路相隨。目前,中微的刻蝕機臺已經打入臺積電 16nm、7nm、5nm 等高端制程設備供應鏈。

巨頭會永遠不可撼動嗎?半導體產業(yè)的競爭異常激烈,一個小地方決策錯誤,歷史就會被翻轉。

現在的 Lam Research 是全球刻蝕機臺的龍頭。但在 2000 年前,應用材料才是刻蝕機臺的龍頭。

一位在半導體設備領域從業(yè)超過 20 年的資深人士告訴《問芯 oice》,應用材料在刻蝕設備領域橫著走,是 2000 年以前的 8 寸晶圓廠的年代。當整個產業(yè)進入 12 寸晶圓后,應用材料摔了大跤。

當時最早開始建設 12 寸晶圓廠的業(yè)者是英特爾、英飛凌、三星等 IDM 大廠,臺積電在當時的規(guī)模還不算大,且對于 8 寸轉 12 寸晶圓廠的步伐較為保守。

每一次的技術、規(guī)格等歷史轉折點,都反映著權力板塊的移轉。

應用材料在全球 8 寸轉 12 寸晶圓的過程中,刻蝕機臺的勢力意外掉隊,龍頭地位拱手讓給 Lam Research。后來,應用材料又花了很多年時間,才逐漸搶回一些刻蝕機臺的市占率。

應用材料當時為何會輸掉 12 寸刻蝕機臺一役?

《問芯Voice》調查了業(yè)界不同說法。一說技術沒跟上,因為應用材料把資源分散給很多產品線,而 Lam Research 傾所有資源去開發(fā) 12 寸的刻蝕機臺。

另一說法是與臺積電有關。因為臺積電從 8 寸轉 12 寸時雖然不是領軍者,但臺積電看中這是一個世代勢力的轉換,因此非常積極蓋 12 寸廠,但當時的應用材料并沒有非常積極配合臺積電。最后,臺積電在全球半導體市場崛起,也把 Lam Research 的刻蝕機臺勢力帶了上來。

大陸蓋廠搶第一,國產設備比率卻低

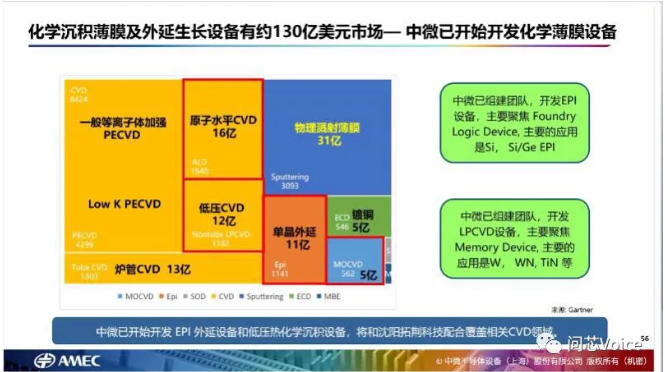

統計 2018~2020 年期間,半導體前段設備中,占比最大的前四種設備分別是:等離子刻蝕機約 20~25%、光刻機占 18~21%、化學薄膜占 15~17%、檢測控制 11~13%。

目前,大陸和韓國分別以 25% 位居全球半導體前段設備機臺采購第一。這幾年中國代表性的半導體大廠包括中芯國際、華虹集團、長江存儲、合肥長鑫等,各個都是一方之霸。

尹志堯回憶,在 10 年前,中國占全球設備采購比重僅占 3~5%。

他進一步分析,目前中國要建置一條生產線,向美國采購機臺的比重仍是高達 50%、日本占 17%、荷蘭占 16%,真正在國內采購的比重在 10% 以內。

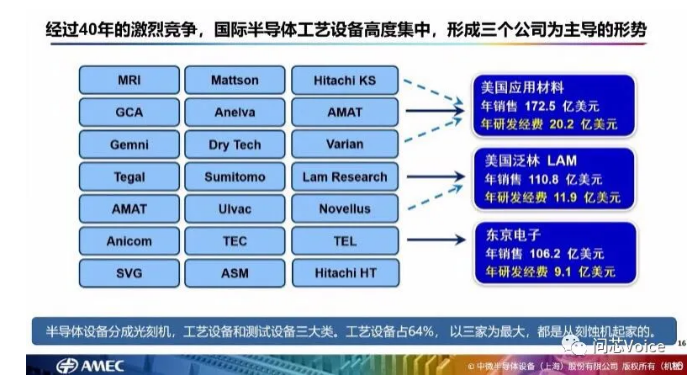

觀看國際半導體設備板塊,也是經歷 30 多年的激烈競爭和淘汰賽,才有了現在三強(應用材料、Lam Research、TEL)獨大的局面。這三大設備巨頭都已經是百億美元以上的企業(yè),且每年投入的研發(fā)費用也都約 10 億美元。

應用材料:

年銷售 172.5 億美元

年研發(fā)經費 20.2 億美元

Lam Research:

年銷售 110.8 億美元

年研發(fā)經費 11.9 億美元

東京電子 TEL:

年銷售 106.2 億美元

年研發(fā)經費 9.1 億美元

反觀國內半導體設備情況,大概有 50 家企業(yè)在做半導體設備,其中前段制程的公司占了 20 家。

半導體技術路線出現大變化

觀看半導體微觀技術的路線發(fā)展,近幾年發(fā)生很大變化。存儲技術依循摩爾定律發(fā)展到 13nm 左右遇到瓶頸,只好把電晶體從平面變成立起來,做成三維立體形式。

當 NAND Flash 晶體管架構從 2D 變成 3D,對于設備需要最大的轉變,就是需要大量的薄膜機臺和等離子刻蝕機臺。

尤其到了 128 層 3D NAND 氮化硅、氧化硅層需要的薄膜設備更多,且等離子刻蝕復雜度高,幾乎需要 1~2 小時才刻蝕一片晶圓。

在 2D NAND 時代,整個半導體制程中,刻蝕占比僅 20%,到了 3D NAND 時代,刻蝕占比至少占到 50%。

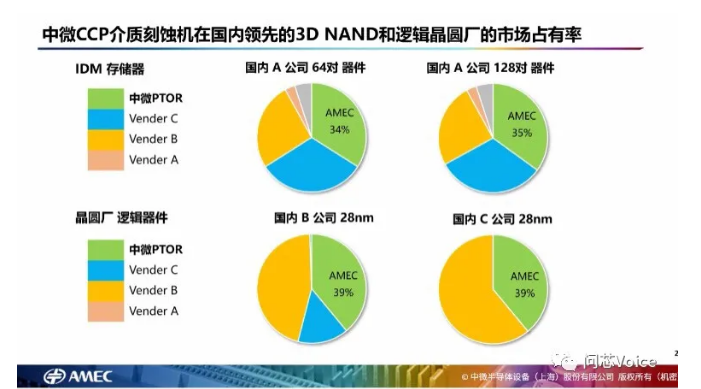

目前中微的 CCP 刻蝕機在國內 64 層和 128 層 3D NAND 技術中,市占率約在 34~35%。

在邏輯工藝方面,7nm 制程開始需要用到極紫外線 EUV 光刻機。但別忘了臺積電當初推出第一版 7nm 制程時,是完全不用 EUV 光刻機生產的,光是靠多重曝光 Multi-Patterning 技術就可以把 7nm 量產推出。

意思是,在 7nm 節(jié)點上,生產流程有兩個選擇,一是用 EUV 配合多重曝光技術;二是全部使用多重曝光技術。

那為什么還需要 EUV 來生產 7nm 呢?

因為,若全數采用多重曝光技術生產,要一直不斷地重復曝光,不但使得生產周期(cycle time)變得很長,且成本變很高。因此,半導體廠在 7nm 制程以下,開始導入 EUV 機臺。

不過,即使是導入 EUV 機臺,仍是不能跳過多重曝光步驟。而多重曝光流程,就會使得薄膜和刻蝕機臺的使用量增加。

在 28nm 制程的刻蝕僅需要 40 道,到了 14nm 需要 65 道、7nm 需要 140 道,進入 5nm 之后,更需要高達 160 道刻蝕制程。

目前中微的 CCP 刻蝕機在國內生產 28nm 制程的企業(yè)中,機臺設備的占有率約 39%。

半導體設備的兩大弱點

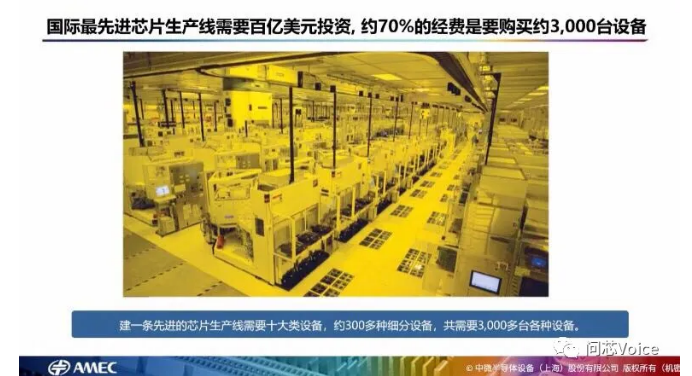

尹志堯指出,工欲善其事,必先利其器。一條半導體生產線的投資金額需要上百億美元,當中至少需要 3000 臺設備,且有 70% 的投資費用都花在機臺設備上。

現在做 5nm 工藝,至少要經歷 1000 個步驟,簡而言之,半導體設備發(fā)展的速度必須走在制程業(yè)的前面。

他也感嘆,如此核心的半導體設備產業(yè)卻有兩個弱點:

第一,規(guī)模小。前端設備規(guī)模約 500 億~600 億美元,僅芯片制造產業(yè) 10 分之 1 規(guī)模。

第二,半導體設備是 To B,一般民眾不知道這是什么。還好近期拜 “芯片熱” 之賜,越來越多人認知到半導體設備是整個數碼產業(yè)的基石。

尹志堯指出,回顧數碼產業(yè)發(fā)展的歷程,都是被一代代應用產品的浪潮推動前進。1978 年是電子游戲、1982 年~1984 年是 PC 大量普及、2000 年互聯網興起、2007 年~2019 全球迎接智能手機狂潮。

中微公司目前的兩大產品線是前段的刻蝕機臺,以及應用在 LED 生產的 MOCVD。

前段的刻蝕機臺為 CCP 電容性刻蝕機、ICP 電感型刻蝕機、深硅刻蝕機。

在全球 120 億美元的刻蝕設備市場中,CCP 和 ICP 分別占 48 億美元和 76 億美元。

中微公司的刻蝕設備的客戶如下:臺積電、英特爾、聯電、格芯、SK 海力士、意法半導體、博世、長江存儲、華力微、中芯國際、合肥長鑫、華虹宏力。

MOCVD 機臺的客戶:三安光電、晶元光電、華燦光電、三星等。

中微公司指出,截至 2020 年底,有 1721臺反應臺在 54 家芯片企業(yè)的 73 條生產線中,進入全面量產。

未來十年三維發(fā)展

尹志堯指出,經歷 2020 年突如其來疫情和國際情勢劇烈動蕩,中微仍取得可喜的進展,未來 5G、云端數據需求暴增,更對半導體設備的需求出現強勢增長。

他進一步指出,為了降低行業(yè)波動性對公司的影響,未來十年將采取三個維度的發(fā)展策略。第一個維度是從目前的等離子刻蝕設備,擴展到化學薄膜設備,以及刻蝕及薄膜有關的測試等關鍵設備。

第二個維度是擴展在泛半導體設備領域的產品,如用于制造 MEMS、CIS 圖像傳感器的刻蝕設備、制造藍光 LED 的 MOCVD 設備,擴展到更多的微觀器件加工設備,以及制造深紫外 LED、Mini-LED、Micro-LED 等設備產品。

第三個維度是探索核心技術在環(huán)境保護、工業(yè)互聯網等新應用。

在國產設備的路途上,要突破國際巨頭的封鎖,還有一段非常長的路要走。關鍵的設備業(yè)從過去不為外人所了解,但如今成為人人都朗朗上口的 “卡脖子” 核心。

中微公司在尹志堯的帶領下,下一個十年要朝三個維度來發(fā)展,更要從近 20 年來打下的刻蝕機臺基礎,跨足到全新的化學薄膜設備領域。任重道遠,更須奮鞭策馬。